Falls sich jemand gewundert haben sollte, warum ich heuer kaum die Oscars erwähnt habe, die Erklärung ist sehr einfach: Sie haben mich einfach nicht interessiert. Ich habe mir den Anfang der Show angesehen und bin nach zwanzig Minuten einschläfernder Langeweile ins Bett gegangen, als Kieran Culkin gerade seinen Preis für den nervigsten Schauspieler entgegennahm. 2024 war zwar kein richtig schlechtes, aber ein künstlerisch eher enttäuschendes Jahr, und ich bin sicher, dass die meisten nominierten Filme in zehn Jahren bereits vergessen sein werden.

Besitzt der Oscar eigentlich noch eine Relevanz, die über seinen Einfluss auf die Gehaltsverhandlungen der ausgezeichneten Schauspieler hinausgeht? Früher war das anders, früher gab es aber auch noch Filme, die man als künstlerischen Mainstream oder gefälliges Arthaus bezeichnen könnte. Diese werden heute, bis auf wenige Ausnahmen von Zeit zu Zeit, nicht mehr produziert, stattdessen dominieren die üblichen Festivalfilme, die von einem eher begrenzten Zuschauerkreis goutiert werden, mit der Folge, dass acht von zehn Produktionen, die eine Nominierung als Bester Film erhalten haben, keine zwanzig Millionen Dollar in den USA eingespielt haben. Ein Oscar ist heute wie eine Goldene Palme, ein Goldener Bär oder ein Goldener Löwe, man nimmt die Auszeichnung zur Kenntnis, ist aber meistens nicht sonderlich davon beeindruckt.

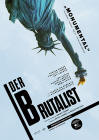

Dennoch war ich auf manche Filme neugierig. Wie auch auf The Brutalist, von dem ich erst Ende letzten Jahres gehört habe, weil seine Premiere in Venedig an mir vorbeiging. Anscheinend bin ich kein richtiger Cineast. Dennoch bin ich kürzlich ins Kino gepilgert, um ihn mir anzuschauen, trotz seiner monumentalen Länge von dreieinhalb Stunden.

The Brutalist

1947 emigriert der renommierte ungarische Architekt und Holocaustüberlebende László Tóth in die USA, wo er zunächst bei seinem Cousin Attila (Alessandro Nivola) unterkommt, der ein Möbelgeschäft betreibt. Als Harry Lee (Joe Alwyn), der Sohn des Industriemagnaten Van Buren (Guy Pearce), eine Bibliothek als Geschenk für seinen Vater in Auftrag gibt, gelingt es László, das Interesse des Millionärs zu wecken. Van Buren beauftragt ihn mit dem Bau eines Gemeindezentrums. Dadurch hat László die Möglichkeit, seine Frau (Felicity Jones) aus Ungarn nachzuholen, doch Probleme beim Bau und seine Drogensucht lassen László straucheln.

Bereits kurz nach seiner Uraufführung wurde The Brutalist als Meisterwerk bezeichnet, und wenn man es oft genug wiederholt, wird es vielleicht auch irgendwann wahr. Regisseur Brady Corbett, der zusammen mit Mona Fastvold auch das Drehbuch verfasste, gehört zu der wachsenden Gruppe Filmexzentriker, die ihre formalen Gestaltungselemente bis zum Exzess einsetzen. In diesem Fall wurde der Film weitgehend in VistaVision gedreht, einem Breitwandformat, das sich Paramount (andere Studios hatten andere Systeme) einfallen ließ, um dem Siegeszug des Fernsehens mit opulenten, farbenprächtigen Kinobildern Einhalt zu gebieten. Vielleicht kann man so gesehen den Einsatz von VistaVision auch als ironischen Kommentar auf den Erfolg von Streamingplattformen verstehen. Tatsächlich verleiht die grobkörnige Struktur dem Material eine Authentizität, die digital nicht reproduzierbar gewesen wäre. Das alles hat einen gewissen Reiz und daran ist per se auch nichts verwerflich, im Gegenteil, es ist schön, wenn Filmschaffende auf historische Genauigkeit setzen und Freude am Experimentieren haben. Sonst sähen ja alle Filme gleich aus. Problematisch wird es nur, wenn etwas, das gut gemacht und klug durchdacht ist, deshalb auch gleich ein Meisterwerk sein muss.

The Brutalist hat seine Qualitäten, keine Frage. Die schauspielerischen Leistungen sind exquisit, die Kamera von Lol Crawley besticht mit kühlen, aber spannungsreichen Bildern, und auch die Musik von Daniel Blumberg ist in ihrer spröden Schlichtheit gelungen. Die Oscars hätte ich dennoch anderen zugesprochen.

Zu Beginn ist der Film ein klassisches Einwandererdrama, das entfernt an Good Morning, Babylon von den Taviani-Brüdern erinnert. Lászlós Ankunft in New York vermeidet glücklicherweise viele Klischees und die üblichen Plotmuster. Der Holocaust findet keine direkte Erwähnung, was zum Schweigen der meisten Überlebenden passt, er wird nur indirekt durch die Spuren, die er bei seinen Opfern hinterlassen hat, sichtbar. Durch die schiefe, gebrochene Nase, die László so große Schmerzen verursacht, dass er sie mit Heroin betäubt, oder die durch Unterernährung hervorgerufene Osteoporose bei seiner Frau, die sie lange Zeit in den Rollstuhl zwingt.

László ist ein schwieriger Held, dem man nie wirklich nahe kommt. Das liegt auch an der distanzierten Kamera, die keine Nähe zulässt, an den frostigen Farben und der Kargheit des dargestellten Lebens. Für László beginnt dennoch eine hoffnungsvolle Zeit, denn Van Buren erkennt sein Talent und will es fördern, nicht uneigennützig, denn er sonnt sich gerne im Licht des gefeierten Architekten, mit dem er angibt. Man erwartet eine Erfolgsstory, fürchtet aber ein Drogendrama, denn die Sucht des Protagonisten schwebt wie ein Damoklesschwert über allem. Doch Corbet vermeidet glücklicherweise auch diese Klischees.

Richtig auserzählt wird dieser Handlungsstrang allerdings auch nicht. Die Heroinabhängigkeit bleibt ein Thema, das sich nie entfaltet, nie entwickelt und nie ernsthafte Probleme verursacht. Große Geister brauchen anscheinend eine Sucht, und damit ist es dann doch wieder da, das Klischee. Dazu gehört auch die Ehe mit Erzsébet, die einerseits liebevoll ist, andererseits aber auch herausfordernd. Die hochgebildete Journalistin muss Van Buren erst einmal erklären, dass sie eine eigenständige Person und kein Anhängsel von László ist, und auch ihrem Mann will nicht ganz einleuchten, warum sie unbedingt nach einer erfüllenden Beschäftigung verlangt. Das ist ebenfalls solide erzählt, wenn auch nicht originell.

Vieles an der Geschichte ist schlichtweg banal und unaufgeregt. Man wartet auf Konflikte oder wenigstens Herausforderungen, auf ein bisschen Drama, aber die meiste Zeit plätschert die Handlung nur ereignislos dahin. Corbet vertraut dabei oft nicht einmal seinen Schauspielern oder seinem Skript, wenn er beispielsweise einen Monolog Van Burens mit willkürlichen Bildern von einem Kartenspiel unterschneidet oder einen historischen Dokumentarfilmkommentar über Drogenabhängigkeit einarbeitet. So durchdacht das filmische Konzept insgesamt ist, in den Details wirkt der Film häufig konfus und orientierungslos.

Von einigem Interesse ist noch das spannungsreiche Verhältnis zwischen Künstler und Mäzen, das von Abhängigkeit, Neid und Kontrolle handelt. Hier hätte Corbet noch am meisten herausholen können, hätte er sich wirklich etwas getraut, aber seine Radikalität geht über das formal Radikale leider nicht hinaus. Zwar kommt es gegen Ende zu einer Eskalation, die aber so verdruckst-distanziert geschildert wird, dass man nicht sicher ist, was man da eigentlich gesehen hat, zumal sie komplett unvorbereitet ist, und deren emotionale Konsequenzen für László vollständig ausgeblendet werden. Der Regisseur zwingt László in eine fatale Passivität und lässt am Ende noch Erzsébet seinen Kampf gegen Van Buren ausfechten. Und dann bricht die Geschichte einfach ab, die Figuren werden ziemlich lieblos abgeräumt, als wäre die lange Zeit, die man ihnen gewidmet hat, es ohnehin nicht wert gewesen. Was exakt das ist, was ich mich nach der Sichtung gefragt habe. Anschließend folgt auch noch ein überflüssiger Nachklapp, der Jahrzehnte später spielt und in dem das dumme Publikum darüber belehrt wird, was es mit Lászlós Architektur eigentlich auf sich hat.

The Brutalist ist der perfekte Titel für diesen Film. Dieser Baustil wurde auch eine Weile für seine raue Kompromisslosigkeit und reduzierte Form gefeiert, gilt heute aber weitgehend als überschätzt und hässlich. Dem Film wird es, trotz einiger nennenswerter Qualitäten, nicht viel anders ergehen.

Note: 3-